地元のチカラを合わせて行う鳥取大学70周年の記念酒づくり

地元で繋ぐバトンは酒蔵に

学生さんたちが育てたお米による70周年記念酒づくりはここからお酒造りのプロの手に。地元のチカラを合わせたお酒づくりは着々と進行しています。今回は昔ながらの「生酛造り(きもとづくり)」という製法でお酒を造るという事で、その中の一工程である「山卸(やまおろし)」を体験するため、学生さんたちは醸造を行う山根酒造場を訪れました。

鳥取大学70周年に相応しいこだわりのお酒を造る

鳥取県鳥取市青谷町でこだわりのお酒造りを行う山根酒造場。お酒造りが効率化され、一時は行われなくなった「生酛造り」を西日本で最初に復活させた酒蔵です。

なぜ敢えて手間がかかる生酛造りのお酒を造るのか。山根酒造場の社長、山根正紀さんにお話を伺いました。

「学生の皆さんが作ってくださった強力は、かなり面倒くさいことをやって作ってもらってきています。

どうせやるんだったら、人間臭いことをやって、来年鳥取大学にそのお酒が帰って行ったら、もっと面白いことになるんじゃないかということで、あえて生酛というお酒をやることにしました。なおかつ、今日その作業を皆さんでやってもらうことによって、さらに人間臭さが増すんじゃないかということです。

今回、体験して頂く「山卸」という作業は「酛すり」ともいいますが、非常に重労働なので、それもあってこういうお酒を造ることがなくなってしまったということもあるんですが、今はどちらかというと付加価値を求めて皆さんお酒を選択されるようになったので、こういうお酒の方が 70 周年を迎える鳥取大学には相応しいのではないかと思っています。

一般的なお酒造りと

生酛(きもと)造りの違いとは

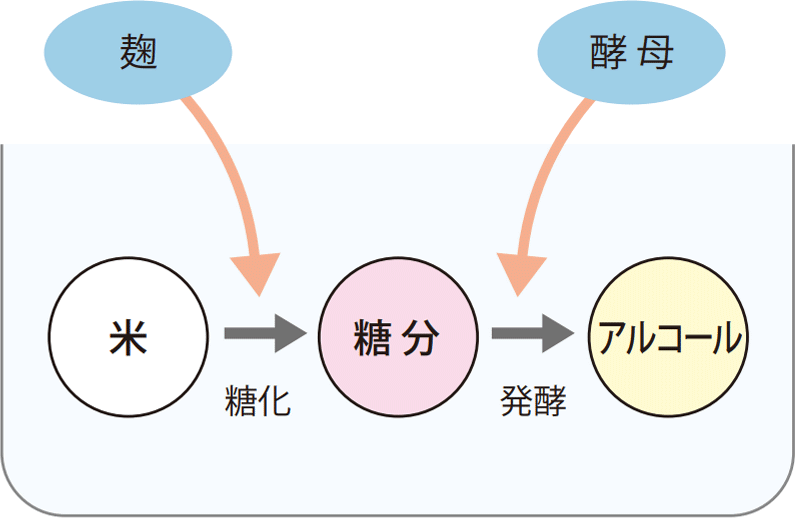

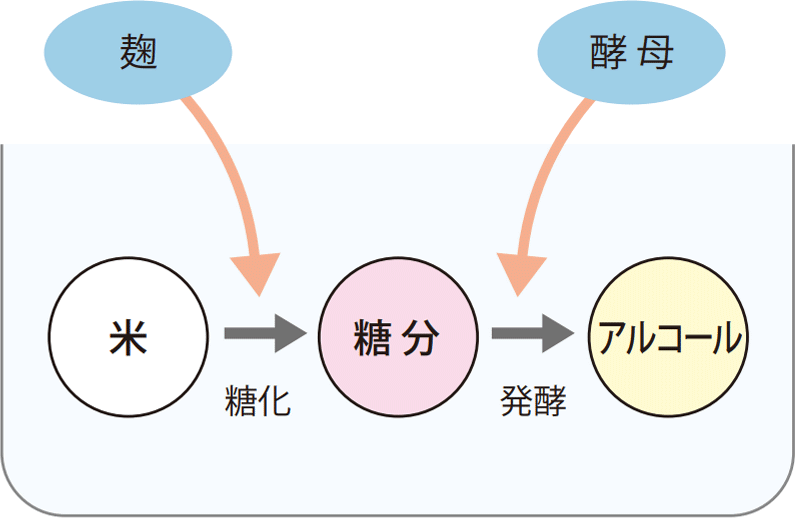

日本酒は米と麹と水を原料として日本特有の製法で造られるお酒です。

日本酒を造る際は図のように、お米のでんぷんの糖化には麹、

できた糖を発酵させてアルコールにするには酵母が必要となります。

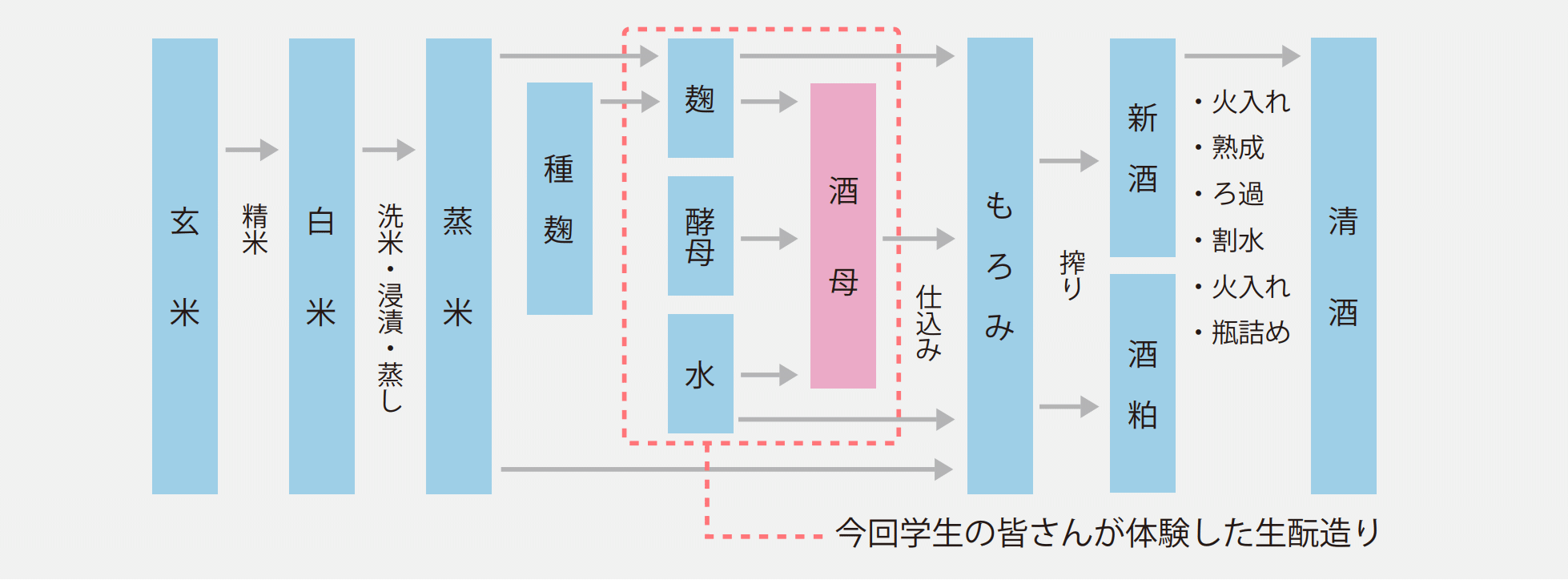

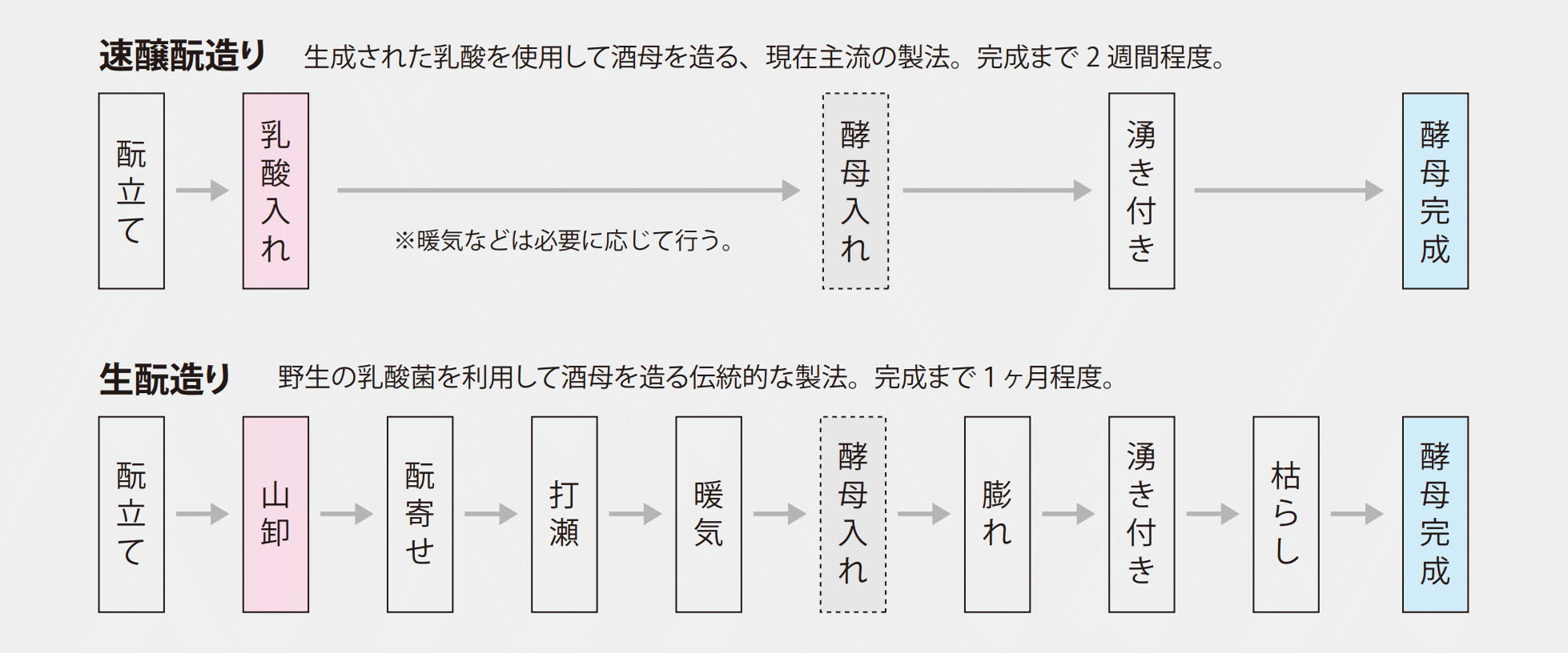

お酒造りに欠かせない酵母ですが、酵母菌は非常に弱い微生物なので、そのままの状態では雑菌に淘汰されてしまいます。そこで仕込みの前に酵母を培養するための「酒母(酛)造り」という過程があります。これは酵母菌の酸に強い特性を利用して、「乳酸」を使うことで雑菌を抑制し、優良な酵母だけを増やすという工程です。

このとき酒母の造り方には大きく分けて2つの製法があります。ひとつは生成された乳酸を人工的に添加する「速醸酛造り」という現代のお酒造りでは一般的な製法、もうひとつは自然界に存在する乳酸菌を利用する「生酛造り」という昔ながらの製法です。生酛造りは厳しい温度管理や手間・時間がかかるため、明治頃から減ってしまった製法ですが、醸造過程に多くの菌が関わり、自然の摂理によって選別された強い酵母菌によって発酵が行われるため、立体感や奥行きのある味わい深いお酒ができると言われています。

山根社長曰く、「生酛のお酒っていうのは再現性がないんです。晴れた日、曇りの日、気温、湿度、時間、できていく過程も含めて、全く同じ状況は存在しないですよね。なので、同じお米でも違った味のお酒ができる。雰囲気は同じでも少し違う。同じ母親から生まれた兄弟でも容姿や性格が違うような感じで、全く同じものはできません。」

学生さんの山卸体験

山根社長から今回のお酒造りの概要や体験の内容を伺い、酒造場見学を行った後は、いよいよメインイベントの山卸体験。作業には蒸米を入れる「半切り桶(おけ)」とお米を擂り潰す「櫂(かい)」という道具を使います。山卸の作業は一つの桶に対して2人がペアになって行います。向き合った状態でお互いの櫂がぶつからないよう、左右交互にお米を擂り潰しては引き、引いては潰すというように作業していきます。これを職人さんの合図でスタートし、2分間ずつ作業者を交代しながら、数回に分けてお米を擂り潰します。

今回学生さんが行ったのは、形が残った状態のお米を潰していく「一番櫂(いちばんがい)」といわれる作業で、山卸の作業の中で一番力がいる作業です。学生さたちは櫂が重くて思うようにお米が潰れず、苦戦しているようでしたが、職人さんたちによると「今日は量も少ないし、まだ全然楽な方だよ」とのこと。山卸ではこの作業を「一番櫂」、「二番櫂」、「三番櫂」と時間をおいて3回行い、お米を擂り潰しながら徐々に蔵の乳酸菌を入れ込んでいくそうです。体験と同時にプロの仕事を間近に感じることもでき、普段経験することのできない貴重な体験となりました。手を加えた分、お酒の出来上がりがますます楽しみです。

体験した学生さんの声

STUDENT INTERVIEW

作り手の思いや繋がりが

伝わる貴重な体験

佐々木 大河(ささき たいが)さん

研究室の仲間とは地元のお酒を持ち寄って飲んだりもしています。

やっぱり作る人それぞれの人間味というか、風味や味が違う理由があるんだなと思いました。

いろいろな要因が絡んで今のお酒の味になっていて、全部計算されてお酒が造られている。手順だけじゃないものがあって、そういうところが面白そうだなと思いました。

何か感じたことや、気付きがあれば教えてください。

こだわりのお酒造り

SPECIAL INTERVIEW

面倒なことをやる意味

それに気付いてくれたら嬉しい

(有)山根酒造場 代表取締役社長

山根正紀さん

特に「ここを意識するとお酒って変わるよ」「美味しく飲めるよ」ということがあれば教えてください。

お酒というのは温度で表情を変えるので、同じ酒でも一本買われたら、例えば冷たい温度、常温、ちょっとぬるめのおかん、熱めのおかんと、そういうのを色々試してみられたらいいと思いますね。全部表情が違うので。

どうしても、「これ何度で飲んだらいいですか?」とかあるでしょ?それを決めることまではしてませんよっていうふうに思います。逆にその方が楽しい。「あっ、なんか変わった!」ってね。

貴重な体験をされていることと思います。そんな学生さんへ向けて山根社長の思いやメッセージはありますか?

簡素化していくことも当然重要なんだけれども、やっぱり「めんどくせー」っていうことが前提にあって、そこに少しでも気が付いてくれれば嬉しいなって感じがしますよね。お酒を飲んでもらいたいとかそういうことよりも、ものづくりの世界に入ってくれる人がいて、その時に「あそこの酒蔵でやったあれなんかも重かったな、つらかったな」っていうことが、頭の片鱗に残ってくれたら嬉しいなって思います。

あと、ちゃんと繋がってるんだっていうところもあって。自分たちがあの暑い夏の田んぼでお米を作って、それが酒蔵にいって、ちょっと手伝って、それがお酒になったものを口にしてもらった時に、「ああ、こんなふうになったんだ」とか、また違った色々な感情が出てくると思います。

多分それでお酒の付き合い方も今回の経験をしてない人とはまた違った感覚になって、大人になって、社会人になっていかれるんでしょうから。そういった意味では、今回の経験が彼らの思い出の一つになればいいのかなって気はしています。

お米にも血統がある

~世界で2種類しかない特徴を持つ酒米「強力」~

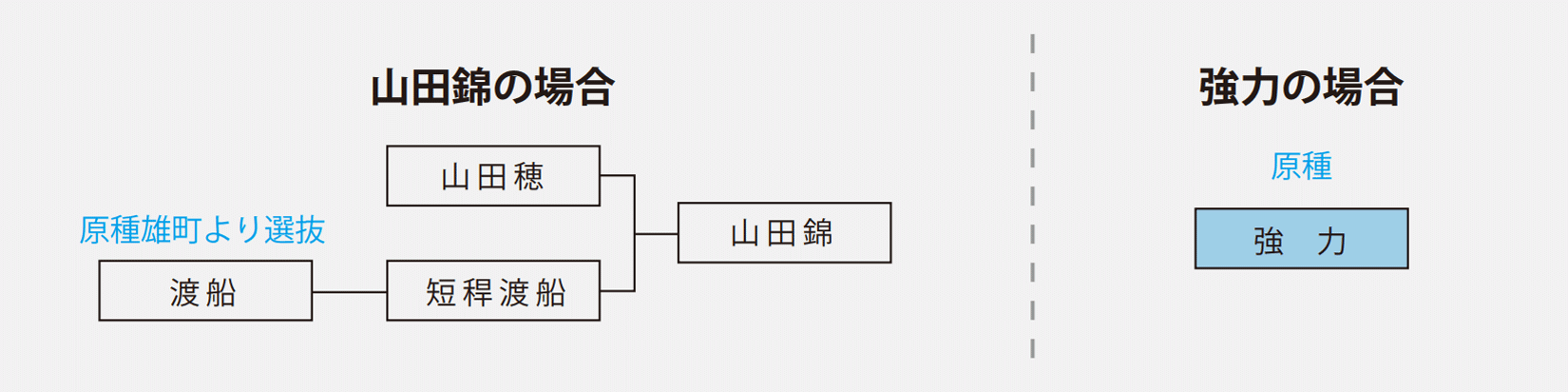

酒米は品種改良によって生まれたものと、突然変異によって生まれた原種と呼ばれるものと大きく2種類に分類できます。品種改良によって生まれた多くの酒米は、2つのお米を掛け合わせて作るので、両親となったお米の特徴が少しずつ残って感じられます。一方で「強力」を始めとする原種は突然生まれた酒米であるため、どのお米とも違う独特で個性的な味がするそうです。

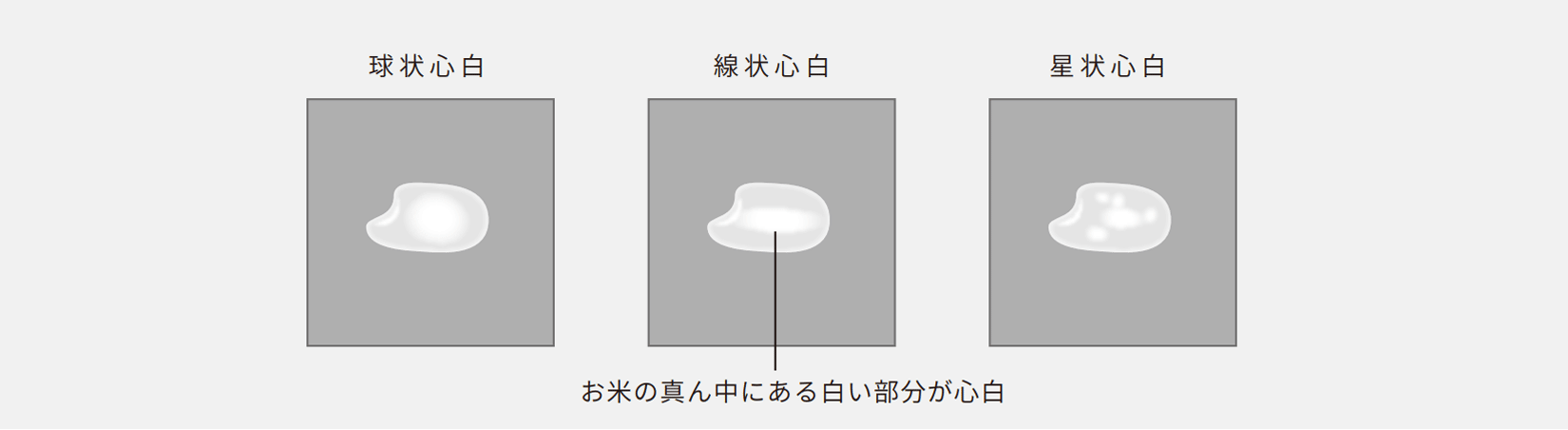

お米には中心に白く不透明な部分があり、これを「心白(しんぱく)」と呼びます。心白は細かく空気が入った状態のため白く見えます。心白の中は麹菌が繁殖しやすいため、お酒造りにはこの空気の隙間が大切で、心白の部分が大きいお米がお酒造りには適しています。心白の形にも種類があり、白い部分が丸い「球状心白」、細く点が散っている「星状心白」、そしてお酒に一番適した細長い「線状心白」などがあります。「線状心白」はこれらの中でも心白を残しながら削れる部分が一番多いため、大吟醸などのお酒にも適しています。

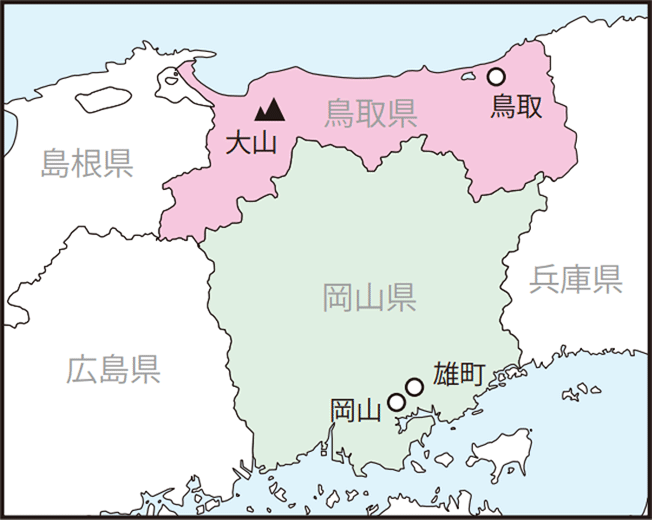

実は強力は世界で2種類しかない線状心白を持った原種の酒米です。鳥取県でのみ生産され、籾の持ち出しも禁止されているため、強力のお酒は鳥取でしか造られていないそうです。また原種で線状心白を持つもう一つの酒米「雄町」も元は鳥取発祥の酒米です。こちらは有名な「山田錦」という酒米の親になった品種です。

「強力っていうのは優れた品種で、精米歩合が高くても低くてもいい味を出してくれるお米なんです。線状心白を持っているお米なので30-40%まで削ることもできますが、うちでは精米歩合90%のものも作っているんです。そのため、お米は基本的にたんぱく質が少ないものを農家さんにお願いして作ってもらっています。たんぱく質が多いと雑味が出てしまうので。そういう作り方はどこでもできることではないんです。

機械で言えば一つ一つのパーツから一流のものを作っていくような。大衆車ではなくスポーツカーみたいな感じで、誰でも楽しめるわけではないけど、すごく好きな人もいる。そんな感じです。」(山根社長)

これらの2種はいずれも鳥取県伯耆大山の麓で発見されたものですが、

なぜこのようなお米が共に鳥取に生まれたのかは未だに分かっていません。

鳥取に寄られた際は是非この希少な「強力」で造られたお酒を味わってみてください。